余氯定義

前言:有時候覺得某些水處理名詞的定義真是又亂又隨意,也不知道是中文翻譯的問題,還是有些俗稱的歷史原因造成的,反正很容易誤解。前有純水、超純水、高純水、DI水、去離子水、脫鹽水傻傻分不清,現(xiàn)有余氯、游離氯、化合氯、自由氯、總氯、總余氯各種亂七八糟,無力吐槽。

一、余氯的基本定義

余氯:剩余氯的簡稱,是氯消毒的水質參數(shù)。水經(jīng)過氯消毒接觸一定時間后,除了與水中細菌、微生物、有機物、無機物等作用消耗一部分氯量外,還剩下了一部分氯量,這部分氯量就叫作余氯。

余氯留在水中可以保證持續(xù)的殺菌能力,其在水中主要以游離氯和化合氯兩種形式存在。

游離氯:全稱游離性余氯(Free Chlorine Residual),又稱游離有效氯或自由性余氯等。在水中主要以次氯酸(HClO)、次氯酸根離子(ClO-)或溶解的單質氯(Cl2)形式存在的氯,其統(tǒng)稱為游離氯。游離氯相對殺菌速度快,殺菌力強,但消失快。

2HClO ? H2O + Cl2 + O2,次氯酸和單質氯之間的水平衡

化合氯:全稱化合性余氯,又稱結合性余氯等。當水中當水中有氨存在時,氯加入含有氨氮的水中后會發(fā)生可逆反應,并生成一氯胺(NH2Cl)、二氯胺(NHCl2)、三氯胺(NCl3)等氯氨及其相應的衍生物,其統(tǒng)稱為化合氯。

化合氯的消毒也是依靠次氯酸(HClO),即氯胺的消毒作用來自于上述可逆反應中維持平衡所不斷釋放出來的次氯酸。因此,氯胺的消毒效果慢而持續(xù)。

NH2Cl+2H2O?NH3?H2O+HClO,氯胺和次氯酸之間的水平衡

總氯:全稱總余氯,總余氯即化合性余氯與游離性余氯之和。

二、余氯的殺菌效果

游離性余氯的殺菌主要原理是強氧化性的HClO、ClO-侵入細菌體內,到達細菌內部,其氧化作用,破壞細菌酶系統(tǒng),從而達到殺死細菌的目的,游離余氯殺菌效果快,據(jù)靜態(tài)實驗結果,游離余氯消毒,5min內可殺滅99%以上的細菌。

化合性余氯的氧化能力弱,殺菌速度不及游離性余氯,5min內可殺滅60%的細菌,但提高化合性余氯的濃度或延長殺菌時間,保證一定的CT值,即可達到相同殺菌效果。

在日常非二氧化氯的氯消殺過程中,適量添加氨類物質,可有效形成化合氯,以提供更長時間的殺菌效果。

三、余氯的消殺標準

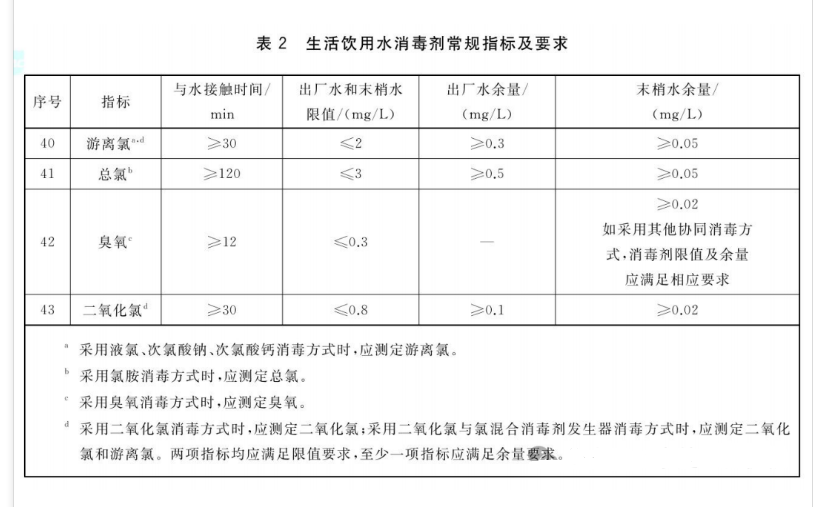

參照《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022對飲用水中余氯及總氯指標的相應標準(如下圖)后,我們發(fā)現(xiàn)投加氯消毒劑后不僅需保證出廠水微生物指標能達到要求,而且需保持一定的余氯值,保證在管網(wǎng)輸送過程中避免微生物的滋生,達到健康的飲用水。

從表中我們可以發(fā)現(xiàn)不同的消殺方式對相應指標的要求也不同,其中涉及氯消殺的指標有游離氯、總氯和二氧化氯三種。

游離氯:與水接觸時間至少需30min,出廠水和末梢水限值2mg/L,出廠水中余氯值≥0.3mg/L,末梢水中余量≥0.05mg/L;

總氯:與水接觸時間至少需120min,出廠水和末梢水限值3mg/L,出廠水中總氯值≥0.5mg/L,末梢水中余量≥0.05mg/L。

二氧化氯:與水接觸時間至少需30min,出廠水和末梢水限值0.8mg/L,出廠水中總氯值≥0.1mg/L,末梢水中余量≥0.02mg/L。

所以如果我們當?shù)氐淖詠硭饕砸郝然虼温人猁}作為消殺手段時,我們常說的自來水余氯,其實指的就是游離氯。

四、余氯的監(jiān)測及控制

①余氯的監(jiān)測

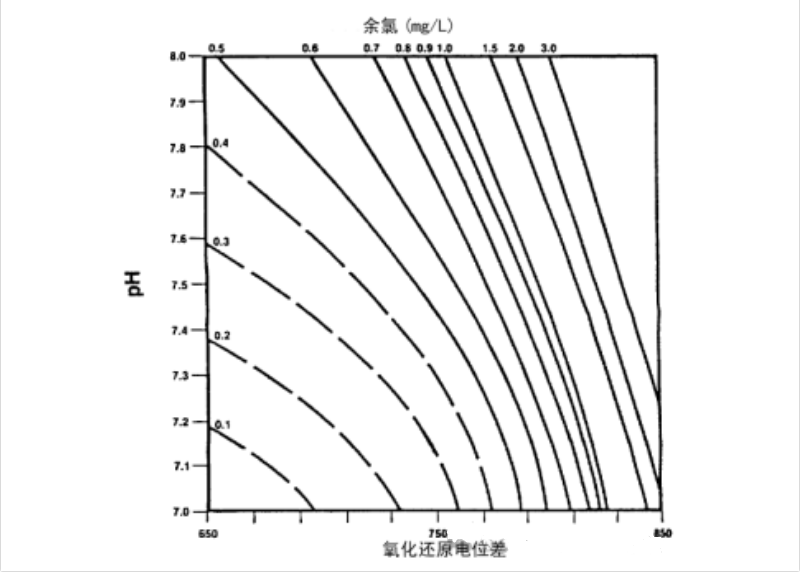

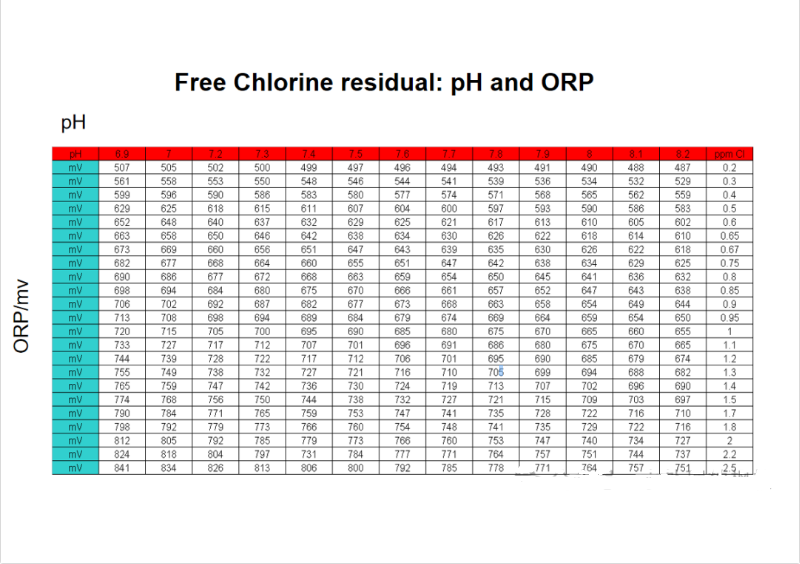

在水處理過程中,特別是純水系統(tǒng)的預處理過程中,余氯的監(jiān)測可以通過余氯分析儀,或者在排除其他氧化性物質影響的基礎上通過ORP分析儀進行綜合分析換算監(jiān)測。

余氯和ORP(氧化還原電位)的關系

查表可得0.1mg/L游離氯進水要求條件下的ORP約為450mV(線性估算),保險起見我們可以設定200或300mV為報警閾值。

②余氯的控制

在水處理過程中最常見的控制余氯的方法是通過活性炭或化學還原劑將其還原成無害的氯離子。

A.活性炭脫氯基本原理:

C+2Cl2+2H2O→4HCl+CO2

B.還原劑脫氯基本原理:最常見的余氯還原劑有焦亞硫酸鈉(SMBS)和亞硫酸氫鈉(SBS),前者溶于水即形成后者,其原理依次如下:

Na2S2O5+ H2O→2NaHSO3

NaHSO3+ HClO→HCl+NaHSO4

備注:Cl2和HClO之間存在動態(tài)平衡,參見上文,反應式僅為基本原理參考,實際反應過程更為復雜。

熱讀文章

- 威爾頓氣動隔膜泵水處理領域選型推薦

- ph計傳感器典型安裝方式

- 水處理常用計算公式大全

- “紅、綠、黃、藍、白”色的工業(yè)管道有什么意思?DN、Φ、D又有什么關系?

- 國產(chǎn)PH計的進步

- 計量泵原理

- 溶氧測試儀自動化功能的介紹

- 電導率儀電極的幾種常見分類介紹

- 離心泵為什么要并聯(lián)或串聯(lián)操作

- 氨氮水質在線自動監(jiān)測儀2

- PH標準緩沖溶液與溫度的關系

- 不同介質黏度如何選攪拌機

- 機械隔膜計量泵的安裝及注意事項

- CODcr 水質在線自動監(jiān)測儀4

- 現(xiàn)場儀表選型,這些誤區(qū)要注意~

- 水泵「選型計算」、「故障診斷」...

- 超聲波流量計選用、安裝、調試、故障維修注意事項

- 電磁閥的工作原理及常見故障分析

- 總氮水質在線自動監(jiān)測儀2

- 計量泵原理3